はじめに

皆様、はじめまして。2024年10月にコンサルタントとしてインテグラートに入社いたしました山田健太郎と申します。新卒では働く人を豊かにしたいという思いからビルを取り扱う不動産会社に入社しました。しかし、シンクタンクの研修に参加した際、働く人を真に豊かにするためには企業を発展させることが必要であり、企業を発展させるためには新規事業を成し遂げる事が重要なのではないかと思うようになりました。そこでインテグラートが意思決定プロセスを見える化し新規事業開発を支援していることを知り興味を持ち入社を決めました。

弊社は不確実性の高い状況の中で皆様の新規事業開発を仮説指向計画法(Discovery-Driven-Planning:略DDP)の考え方をベースに不確実性を制御する事でご支援しているコンサルティング会社でございます。ここでそもそも不確実性とは何か、不確実性を制御するとはどういう事なのかと思われる方も多いかと思います。そこで本コラムでは私が読んだ書籍「不確実性の経営戦略(ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス)」(注1)をもとに一種の不確実性の見方とその制御(コントロール)した企業事例を紹介したく思います。

そもそも不確実性とは何か

端的に言うと不確実性とは先が見えない可能性を秘めているという事です。言い換えると良くなる可能性もあれば悪くなる可能性もあるといった変動性を含んだもの(以下リスクと記す)であり、ある意味、賭けという名のゲームをする上で重要な材料となります。この賭け・リスクについては巨万の富を生みだす可能性があると積極的に取りに行く経営者もいれば、危険性があると嫌いリスクを軽減すべく少額の分散投資や他社と提携する経営者もいます。積極的にリスクを取る経営者には大損する危険性がつきものと思われますが、リスクを軽減する経営者にも市場展開で競合他社よりも遅れが生じてしまい得られるはずだった利益・リターンを失う、機会損失をする危険性を保有しております。ここでいう不確実性とは自社と顧客、自社と競合など事業を行う上で周囲との多様な関係性から生じるものとも言えます。近年では不確実な要素に直面した経営者は大きな賭けに出るかリスクの防護策を講じるかどう判断すべきなのか問われる事が多々あります。

不確実性の見方について

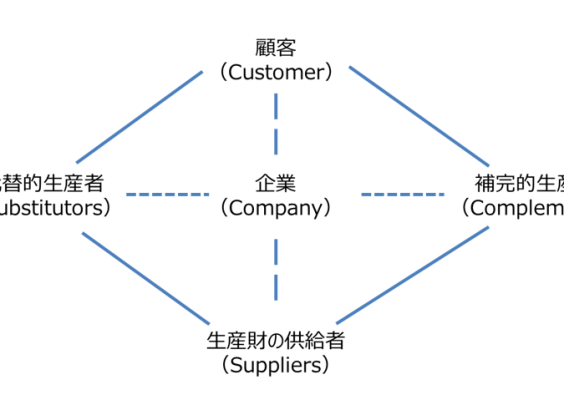

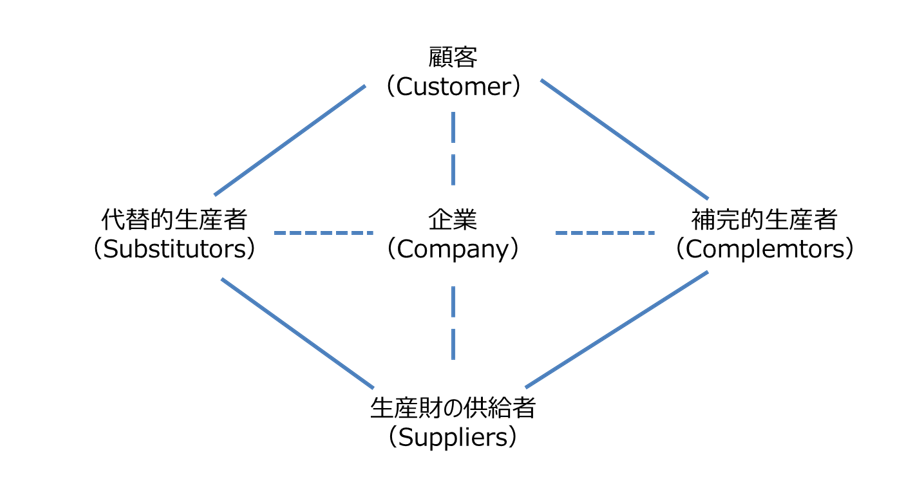

本コラムでは価値相関図を使い不確実性がどこにあるのか見つける手法を紹介したく思います。

こちらの図は価値相関図と呼ばれております。この図では企業・自社を中心にどこで価値(資源、金銭、商品など)の取引が行われているのか相互依存関係を図で表したものです。簡単に説明すると垂直軸に沿って企業を中心に生産要素の原材料供給者から顧客への流れが描かれており、労働力や原材料などの資源が供給者から企業へと流れ各種製品サービスが企業から顧客へと流れています。一方で金銭の流れは全く逆で顧客から企業、企業から供給者へと流れております。水平軸では取引先ではないが相互依存関係にあるプレーヤーが描かれており、企業と同じ種類の製品を生産していて消費者はどちらかでも同様の製品を購入でき生産財の供給者はどちらに対しても同じようにものを売れる代替的生産者と企業が生産する製品と補完的な関係を持つ製品の生産者である補完的生産者が並んでいます。

この価値相関図で関係性がどう見えるのか例を挙げながら説明すると、性能のよいハードウェアが登場するとユーザーは当然性能の良いソフトウェアを購入しようとする。逆に性能の良いソフトウェアの登場はより性能の良いハードウェアの需要を増大させるつまりこの2業界は典型的な補完関係にあると言えます。これについては当然と思われる方も多くいらっしゃると思いますが、アメリカン航空とユナイテッド航空の例を出してみましょう。この2社は乗客にとっては代替的であるが機種を最新版のものに替えようとしたとき購入台数が多い方が価格は低く済むという点で2社は補完的な存在となり得ます。

このように価値相関図では登場人物の相関を正確に調べる事が出来るため、味方だと思っていた補完的生産者が実は大きなリターン取得を阻害する存在である事に気づけたり、競合とおもっていた代替的生産者が協調関係にある事に気づけるなど、価値相関図を使う事で損をするリスクやリターンを生み出すリスクを洗い出すつまり不確実性の霧を晴らす事が出来ます。

不確実性を制御した事例

先ほど補完的な関係と記しましたハードウェアとソフトウェアですが、消費者は様々なソフトウェアが存在しない限りハードウェアを買おうとは思いません。つまりハードウェア生産会社にとってソフトウェア生産会社の動向は自社の利益を揺るがすリスクが含まれていると言えます。

ここでテレビゲームメーカーの3DOが補完財市場に競争を作り出す事でこのリスクコントロールに挑戦した例を説明しようと思います。ちなみにこの会社の名前ですがソフトウェア制作会社にライセンスを与えて3DO用のゲームを作らせソフトウェア1個につき3ドルの特許料を徴収していることが由来となっております 。(参考「不確実性の経営戦略」(ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス))また、この会社は当時、次世代テレビゲームに不可欠な技術・32ビットCD-ROMを保有している優秀な会社でありました。

ソフトウェアを売るためにはまず消費者がハードウェアを買わなくてはいけません。つまりソフトウェアの市場を拡大するためにはハードウェアの価格が低くなることが必要となります。そこで3DOはハードウェアを生産する特許を譲ることでパナソニックや東芝などの大手ハードウェア生産会社をこの賭けに引き込み3DOハードウェアのコモディティ化、言い換えると3DOハードウェア市場を価格競争に促しました。3DOはさらに市場に勢いを持たせようとハードウェアをより安く売るために生産者にハードウェアが一台売れるごとに3DOの株を2株譲るといった条件を提示しました。またソフトウェア生産者と交渉し特許料を6ドルにアップすることにも成功しました。この追加された3ドルはハードウェア販売の補助金として使用しました。この3DOがのった賭けにより結果として補完関係であったソフトウェア生産者は価格競争が激化する事になりました。この競争が激化する分3DOは利益を得る事が出来一時的に巨万の富を得る事が出来ました。ただ最終的にはハードウェア生産会社が利益を出すためにリリースした3DOハードに高額な値段をつけたことやあまりにも激しい価格競争を嫌ったソフトウェア生産会社の離反によるソフトの数不足など複数の要因が重なり競合にシェアを奪われ業績は悪化し松下電器へ権利を売却してハード事業から撤退してしまいました。失敗の要因は目の前の相関関係だけに着目しアクションを取った後の将来像をイメージできなかった事だと思われます。この 事例は最終的には失敗例と言えますが3DOがソフトウェア生産会社によって自分たちが得られる利益が左右されるリスクがあると感じた為、特許を譲る事でリスクコントロールに挑戦したという良い例ではあります。また、不確実性を制御することの難しさを教えてくれます。

最後に

巨万の富を得るには大損失になり得るリスクを覚悟で思い切った投資や戦略を打たなくてはいけないと考えるのが普通です。しかし今まで説明したようにリスクを洗い出しコントロールする事が出来れば成功の確率は上がります。前もってリスクを洗い出しておけば失敗する事を恐れず意思決定が出来ます。インテグラートではDeRISKというソフトウェアを使いリスクを洗い出し今までの説明にはなかった定量評価をする事が出来る為、より正確な判断が出来ます。気になる方がいらっしゃいましたら是非ともお声がけ頂ければ幸いです。以上ご拝読ありがとうございました。

(参考文献)

注1:不確実性の経営戦略 (ハーバード・ビジネス・レビュー・ブックス)