また、「成功の定義=目標設定」が難しいという声も多く伺うことから、第二弾として(注2)、新規事業の理論と実践に関する名著である大江健『なぜ新規事業は成功しないのか「仮説のマネジメント」の理論と実践[第3版]』(2008、日本経済新聞出版社)を参考に、新規事業の目標値の考え方をご紹介しました。

本稿では、「事業が成功した姿を定義することの重要性」の第三弾として、「なぜ定量的な目標(以下、数値目標)設定が新規事業において重要になるか」を考えてみます。

新規事業の成功には、事業を推進する現場の努力や創意工夫は不可欠です。しかし、それだけでなく、経営トップや新規事業を支援する立場の方々の直接的・間接的な支援も必要です。

間接的な支援の中で最も重要なことの1つに、「この新規事業で何を達成するのかを具体的な数値目標として定義すること」があります。数値目標が曖昧であれば、現場はどこに注力すべきか判断できず、迷いが生じます。逆に、達成すべき数値目標が明確であれば、現場はその数値目標に向かって一丸となり、効率的かつ効果的に行動できます。

成熟した事業においては、「対前年比〇%増」といった数値目標でも機能するかもしれません。しかし、販売ルートやプライシング、製品仕様・製造方法、原材料供給源の選定など様々な事柄をこれから決めていかなければならない新規事業においては、数値目標が重要な意味を持ちます。次節では数値目標を設定することによる具体的な影響を見ていきます。

なお、間接的な支援で数値目標を定義することと双璧をなす最重要事項として「事業分野を決めること」がありますが、本稿では扱いません。気になる方は、大江(2008)をぜひご参照ください。ヒントがたくさん得られます。

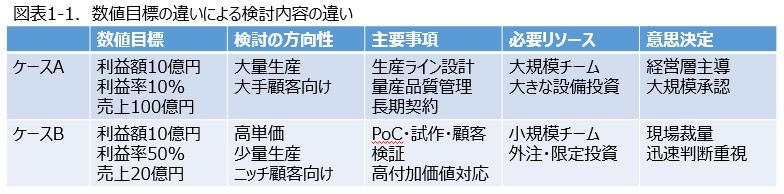

例えば、「ケースA:5年後に利益率10%、利益10億円、売上100億円の事業」を目指す場合と、「ケースB:5年後に利益率50%、利益10億円、売上20億円の事業」を目指す場合では、検討すべき内容、必要な対象市場の規模、投入すべきリソースが大きく異なります(図表1-1)。

ケースAの場合は大規模市場での急成長を前提とした戦略が必要であり、多くの人的資源や設備投資が不可欠です。ケースBの場合はより利益率を重視し、小規模でも高付加価値な市場を狙った戦略が適しています。このように、数値目標が変わるだけで、現場が考えるべき戦略や優先順位がまったく異なるのです。

数値目標が明確であれば、現場は試行錯誤や仮説検証を行う際の判断基準を得ることができます。例えば、ターゲット市場の選定、新規技術の導入や販売チャネルの選定、価格設定の検討なども、数値目標達成に照らして優先順位をつけることが可能になります。逆に数値目標が曖昧であれば、現場は試行錯誤の方向性を定められず、迷走につながります。

数値目標は、事業の方向性を示すコンパスのようなものです。これがあることで、現場は迷わず行動でき、仮説の検証や改善の試行を繰り返しながら、数値目標達成に向けた最適な手段を見つけることが可能になります。

もし数値目標の設定に迷われたら、「事業が成功した姿を定義することの重要性 第二弾~3つの指標(利益額・利益率・市場占有率)の目標設定~」を併せてお読みください。