成長投資ガバナンスと実践の全体像

前々回のVol.211 / 23.11.20 第1回 ディスカバリードリブン成長戦略概略

前回では、Vol.219 / 24.7.22 第2回 事業機会ポートフォリオ*についてお話しをしてきました。

3回目の今回は、ディスカバリードリブン成長戦略の全体像と成長投資における投資予算運営法についてお話しします。

________________________________________

1. はじめに 〜 不確実性の時代における成長戦略の課題

現代のビジネス環境は、これまで以上に不確実性に満ちています。新技術の台頭、規制環境の変化、顧客ニーズの多様化、そして国際情勢の影響など、事業環境は日々複雑化しています。このような状況下において、企業が持続的に成長するためには、事業機会の探索と、適切なリスク管理の両立が不可欠です。

これまで多くの企業は、従来の延長線上にある事業拡大や、確度の高い投資案件への資源集中によって成長を実現してきました。しかしながら、現在はイノベーションの重要性が高まり、確実性の低い領域にこそ新たな事業機会が眠っています。その一方で、無秩序に新規事業を立ち上げるだけでは、限られた経営資源を浪費してしまうリスクが大きくなります。

そこで注目されるのが、ディスカバリードリブン成長戦略です。本戦略は、不確実性を前提とし、仮説検証を通じた「発見型」の成長を目指す考え方です。本稿では、第1回、第2回で紹介した内容を踏まえつつ、特に「投資予算運営法」に焦点を当て、成長投資を全社的に運営する枠組みについて詳しく解説します。

________________________________________

2. ディスカバリードリブン成長戦略とは

ディスカバリードリブン成長戦略(Discovery Driven Planning: DDP)は、戦略的に不確実性を管理しながら、仮説と検証を積み重ね、事業機会を見出していくアプローチです。計画初期段階から将来予測に依存せず、あくまで検証によって不確実性を低減させながら、次の意思決定を行います。

特徴的な考え方は以下の通りです。

(1)仮説検証型の計画

収益構造や事業成立条件を複数の仮説に分解し、その成否を段階的に検証することを前提とします。事業が成立するための最重要条件は何か、どのような知見が不足しているのかを常に明確化し、計画に反映させます。

(2)不確実性に基づくポートフォリオ管理

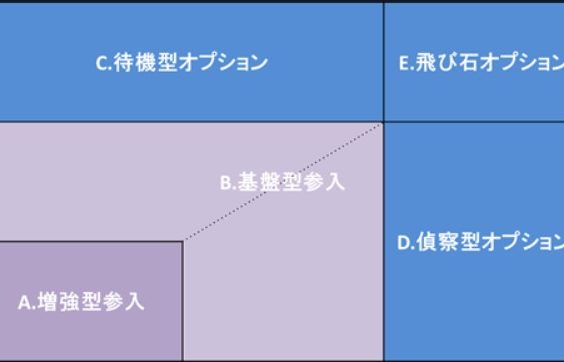

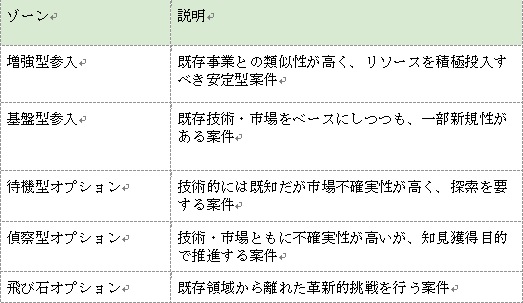

市場と技術の2軸によって、各事業案件を以下の5つのゾーンに分類します。

•増強型参入

•基盤型参入

•待機型オプション

•偵察型オプション

•飛び石オプション

これにより、どの案件が「確実性重視」の投資か、「挑戦的な探索型投資」かを明確に区別します。

(3)段階的な意思決定

不確実性の高い案件でも、いきなり多額の投資を行うのではなく、まずは情報を取得し、仮説を検証するための最小限のリソースを投じます。仮説の検証結果に応じて次のステップへの投資を判断します。

________________________________________

3. 事業機会ポートフォリオの設計

事業機会ポートフォリオとは、企業が抱える成長投資案件を、不確実性の視点から体系的に分類・管理するための枠組みです。以下にその設計方法を解説します。

(1)不確実性2軸マップ

縦軸に「技術の不確実性」、横軸に「市場の不確実性」を取った2軸マップ上に、全案件をプロットします。このマップによって、案件の特性とリスクプロファイルが一目で把握できます。

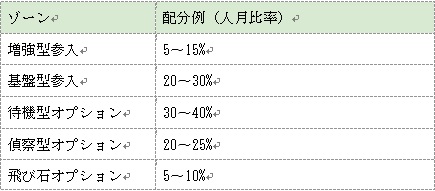

(2)5つのゾーン

(3)技術・市場のバランス管理

企業は、短期的な成果だけでなく、中長期の競争力確保のために、リスク分散されたポートフォリオを構築する必要があります。特定のゾーンに案件が偏りすぎないよう、バランス良く投資することが重要です

________________________________________

4. 成長投資PMOの役割と設計

成長投資を効果的に推進するには、単にプロジェクトを進めるだけでは不十分です。企業全体の資源配分をコントロールし、戦略的な観点から案件群を統括する機能、すなわち**成長投資PMO(Project Management Office)**の存在が不可欠です。

(1)PMOの役割

成長投資PMOは、単なるプロジェクト管理機能ではなく、以下のように高度なガバナンス機能を担います。

1.意思決定チームを支え戦略ガバナンスを徹底するための支援機能とけん制機能

2.意思決定情報の標準的な一元管理

3.投資ガバナンスやプロジェクト標準に関する教育啓蒙

4.進捗モニタリングと意思決定

•意思決定支援:不確実性評価、リスク整理、予算配分、進捗確認など、ガバナンスボードが適切に判断できる情報を整備します。

•プロジェクト支援:課題の多い個別プロジェクトの支援をPMOメンバーが行います。

•プロジェクトけん制:意思決定サイドから見た客観的な評価と指摘改善を図ります。

•標準化と教育:不確実性評価、仮説検証計画、投資判断基準などを標準化し、社内教育も行います。

•モニタリング:各プロジェクトの不確実性改善、リソース消化、KPI達成状況を継続的に追跡します。

•投資ポートフォリオの維持管理:事業機会ポートフォリオの整合性を維持し、偏りや過不足が生じないよう調整します。

(2)組織設計のポイント

PMOは研究開発部門だけでなく、経営企画、財務、事業部門など、複数のステークホルダーを巻き込んで設計する必要があります。研究開発の知見だけではなく、会社全体としての成長優先度、財務的健全性、事業化実現性を統合的に判断するためです。

成長投資ガバナンスボードメンバーの選定

●研究開発内部のみならず、コーポレート経営企画や財務部門責任者も含める。何故ならば、研究開発組織が事業部門の受託研究開発などをしているケースが多く、つまるところ本来あるべき「両利き」のバランスとして会社全体の優先度を諮る場面が出来るため。

________________________________________

5. 投資予算運営法

成長投資における予算管理は、単に金額を配分するだけではありません。不確実性を管理しながら、事業機会に応じて適切にリソースを投下していくことが求められます。

期間予算配分方針

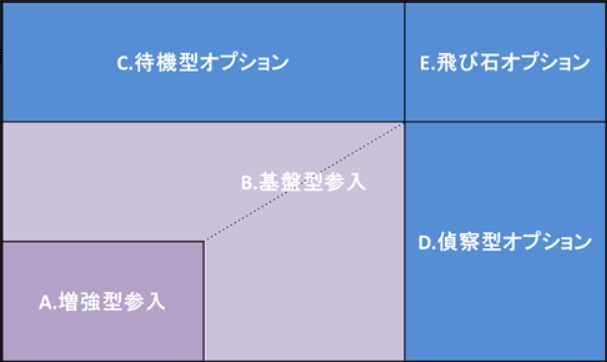

●事業機会のポートフォリオの5つのゾーンに基づき、割り付ける。配分率の設定例については、以下⑴の通り。

●各プロジェクトごとの予算については、同じゾーン内での優先度を定める。ゾーンごとの予算枠を守る

予算の原資確保、調達

●原資の確保については既存の事業からの委託研究費的な予算、研究開発費予算があり、基本的に前者はプロジェクト事の予算。後者は、固定費人件費の枠内での予算とする

(1)ゾーン別の期間予算配分

5ゾーン(増強型、基盤型、待機型、偵察型、飛び石型)に基づき、期間予算を以下のように配分するのが一般的です。

このように、リスクとリターンのバランスを踏まえ、中長期の成長に資する配分を行います。

(2)不確実性モニタリングによる予算運営

各プロジェクトは、市場・技術の不確実性を定量的にスコアリングします。このスコアは進捗に応じて定期的に見直され、案件が異なるゾーンに移行することもあります。ゾーンの移行は、そのまま次年度以降の予算配分の変更要因となります。

(3)中止・撤退判断の実務

ディスカバリードリブン戦略では、中止・撤退を前提とした運営が不可欠です。仮説検証を通じて、「撤退すべき」と判断された場合、以下を徹底します。

•チームへの透明な説明

•知的資産・暗黙知の社内承継

•チームの貢献を前向きに評価するメッセージ発信

撤退は決して「失敗」ではなく、学習・資産化の機会であることを組織全体で共有します。

中止撤退判断のプロセスと組織メッセージ

●対象プロジェクトが中止撤退となる場合があります。この時、担当推進チームの心理的な負担や感情に関して組織として正しく組織内に発信する必要があります。中止撤退に至る決定を透明性を持って示すと同時にそれまで取り組んできたことにより得た経験、知的資産を組織内の必要とする引き継ぎ先を決定してナレッジトランスファーを行います。また、チームの貢献を前向きに評価していることを発信します。

●知的資産は何も権利化されていないものこそ重要です。未踏の経験、仮説検証の挑戦の経験と感情をどのように克服して来たか、と言った暗黙の経験知こそ語られ伝承されるべき財産として着目します。

________________________________________

6. 成長投資におけるKPIと進捗モニタリング

成長投資の成否は、適切な進捗管理と成果創出にかかっています。特に不確実性が高い領域では、従来の売上・利益ベースのKPIだけではなく、探索型プロジェクトに適したKPIが重要です。

(1)STAR法による評価

以下の4項目を用いたSTAR法がよく使われます。

•収益規模

•収益維持期間

•開発コスト

•製品コスト

これらを案件別に評価・比較することで、効率的な資源配分を実現します。

(2)NPV・IRRによる財務性の把握

仮説ベースでも、最低限のNPV(Net Present Value)、IRR(Internal Rate of Return)算出を行い、資源投入に見合った期待リターンを可視化します。ただし、あくまで仮説前提の試算であり、柔軟に見直されるべきものです。

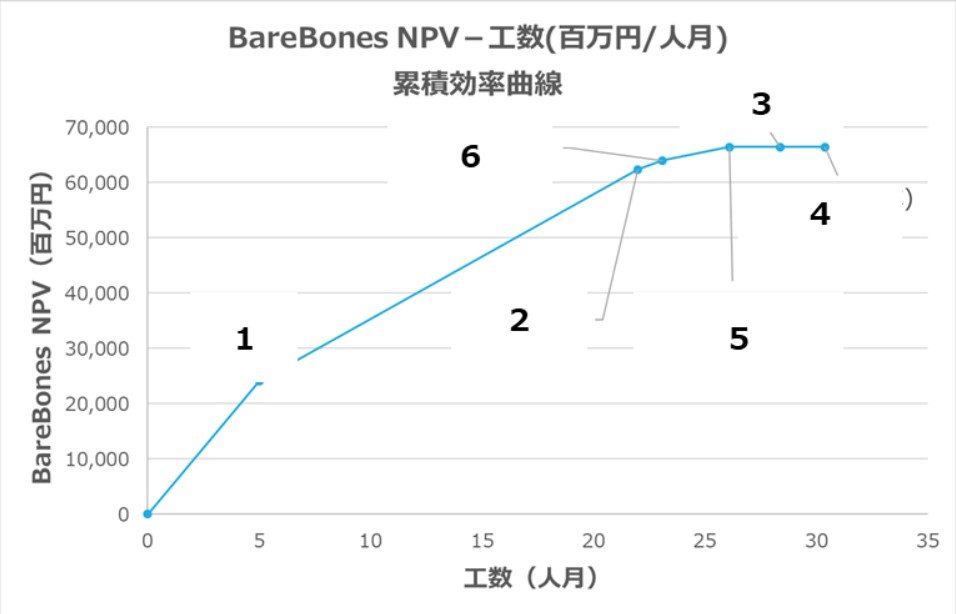

(3)累積効率曲線

複数案件を並べた場合、NPV/人月、IRRなどを用いて累積効率曲線を作成し、最適な資源投下点(限界効率が低下する点)を見極めます。これにより、過剰な投資や過少投資を回避します。

________________________________________

7. ケーススタディ

ここでは、実際の企業での成長投資PMOや予算配分運営の事例を基に、成長投資運営法の実践例を紹介します。

(1)資源配分の変革

ある企業では、当初、多くのプロジェクトが基盤型参入に偏っており、限られた経営資源が分散しすぎていました。この結果、革新的な案件に十分なリソースが割り当てられず、成長機会を逃していたのです。

ディスカバリードリブン戦略実行に当たって成長投資PMOの導入後、不確実性評価に基づく事業機会ポートフォリオが導入され、プロジェクトは飛び石・偵察・待機型オプションにシフトする構成となりました。特に飛び石型は、ジョイントベンチャーや外部提携も活用し、実行可能な形で探索を進めるようになりました。

(2)累積効率曲線による最適化

同社は、案件ごとのNPV/工数をプロットし、累積効率曲線を作成することで、限界効率が下がるポイントを可視化しました。その結果、過去は効率性が低下しても人員を追加していたプロジェクト群の一部を見直し、投資過剰となっていたリソースを高成長オプション案件に振り向けることができました。

(3)PMOによる継続的な改善

PMOは、単年度ごとのリソース配分のみならず、定期的に不確実性スコアのモニタリングを行い、案件の成熟度や市場環境の変化に応じて資源配分を柔軟に見直しました。このように、仮説検証と資源配分を一体的に管理することで、戦略的な事業開発が実現しています。

________________________________________

8. 成長投資を成功に導くために

成長投資における最大の障壁は、**「不確実性への恐れ」**です。不確実性が高い領域は、企業にとって心理的にも構造的にも避けたくなる領域です。しかし、長期的な企業競争力は、こうした領域に挑戦できるかどうかにかかっています。

同じ金額でも獲得でき得る利益よりも逸失し得る損害や毀損価値の方がより強く意識される様に不確実性回避に行動が優先されると、全体として小粒の投資案件が増え、大きな利益獲得への行動が制限されることとなります。

「不確実性の恐れ」の度合いを可視化し、損失と獲得の度合いを比較バランスとして吟味する事が出来れば、一歩前に進む事が容易になると考えます。

(1)撤退や失敗の許容と組織学習

仮説検証を行う以上、一定の確率で撤退や失敗は発生します。重要なのは、撤退を「失敗」とせず、学習の機会と捉える文化の醸成です。失敗した経験は、次の挑戦に生きる重要な知的資産となります。

(2)ナレッジマネジメントの強化

失敗事例、撤退事例も含め、PMOを中心にナレッジを体系的に蓄積・継承する仕組みが不可欠です。仮説、検証過程、得られた知見は、暗黙知に留めず、文書化・可視化し、社内で共有されるべきです。

具体的には、引き継ぎ計画とプロセスを整備運営することをお勧めします。引き継ぎの場を設定し、プロジェクトが実行して来たことを発表して知らしめることが重要です。

このような場を通して、ノウハウ(Know what, know how)よりもむしろ印象や記憶に残るノウフー(Know who)が知識のネットワークを築きます。

(3)不確実性を見える化する仕組み

不確実性が「見えない」からこそ、怖く感じるのが人間です。不確実性評価や仮説検証計画が標準化され、客観的に進捗が確認されることで、経営層や事業部門も探索的投資を受け入れやすくなります。

________________________________________

9. おわりに 〜 挑戦する組織文化の形成へ

本稿では、ディスカバリードリブン成長戦略の中でも、特に投資予算運営法に焦点を当ててご紹介しました。不確実性が高まる時代において、成長投資に「正解」は存在しません。ですが、仮説と検証を繰り返すことで、学習し、前に進むことは可能です。

このディスカバリードリブン戦略の本質は、「どこに投資するか」ではなく、「不確実性のなかで、どう学び、適応するか」にあります。成長投資PMOは、その仕組みを支える実践的な装置です。読者の皆様の企業においても、本稿で示した考え方が、将来に向けた成長戦略の一助となれば幸いです。

________________________________________

名田秀彦