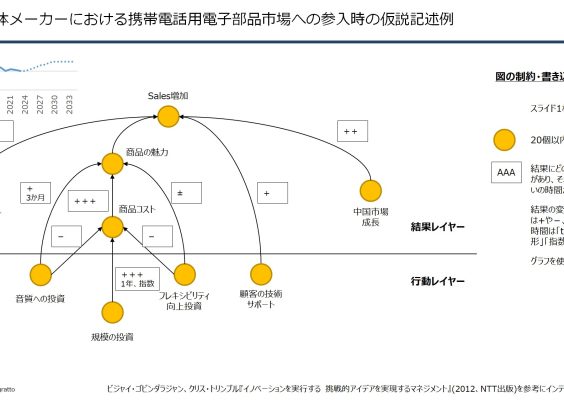

第一弾:実践例としてのゴビンダラジャン&トリンブル「因果関係マップ」

1.はじめに:仮説の記述は難しい

「これは仮説ではない」「もっと深く考えるべき」

これらは、お客さまからよく伺う言葉です。仮説とは、事業の成功に必要な条件を具体化し、目標達成への道筋を示すものです。仮説の記述は、いざ実践しようと思うと難しいのです。やっとの想いで提示しても、「これは仮説ではない」「もっと深く検討しなければならない」といったフィードバックでふり出しに戻ったりもします。

本コラムでは、仮説の具体的な記述方法として、ゴビンダラジャン&トリンブル『イノベーションを実行する』に登場する「因果関係マップ」(注1)を紹介します。少しでも仮説記述のハードルが下がったと思ってもらえれば幸いです。

※後述の「作成工程」でも述べますが、マップ(地図)は徐々にアップデートされていくものです。はじめは〇が3つの因果連鎖でも構いません。「因果関係マップ」は想定(仮説)を可視化することで、チームメンバーと意思決定者の対話をサポートするツールであり、対話した結果を反映し、どんどん進化していくものです。

2.仮説とは何か(過去コラムの要約とメインコンテンツの繋ぎ)

仮説とは、事業の成功に必要な条件であり、成功の姿とどうやって成功に到達すると考えているのかということに対するロジカルな説明です。(注2)

仮説とは、目標と手段を論理的に結びつけるものです。たとえば、以下のようなHOWの問いに答える形で記述することになります。仮説が、これらに(間接的にすら)答えられていなければ、再考が必要と思った方が良いです。

・どのように高単価を達成するのか?

・どうやって数量を現状と同程度に維持するのか?

・どうやって業界標準よりも単位あたり原価を下げられるのか?

仮説は、「何を達成するか(目標)」と「どのように達成するか(手段)」を橋渡しするものであり、企業内の各個人が目標達成のために協働していく際のコミュニケーション基盤となります。

3.仮説の記述方法(メインコンテンツ)

3.1.ゴビンダラジャン&トリンブル「因果関係マップ」

因果関係マップは、仮説を「行動」と「結果」の関係として可視化します。たとえば、以下のようになります。

行動:「広告費投入」

結果:「顧客の試用数増加 → 販売数増加」

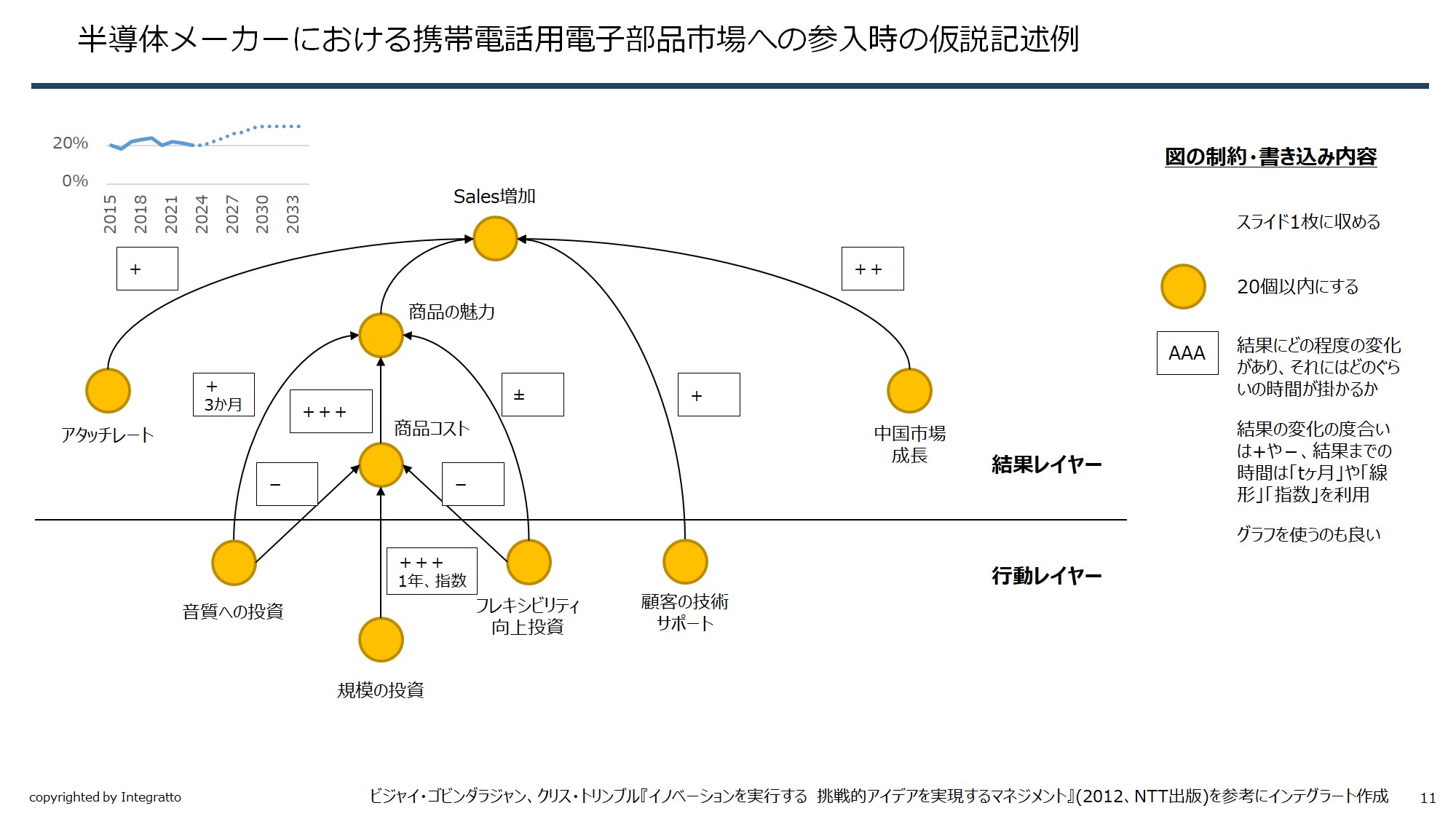

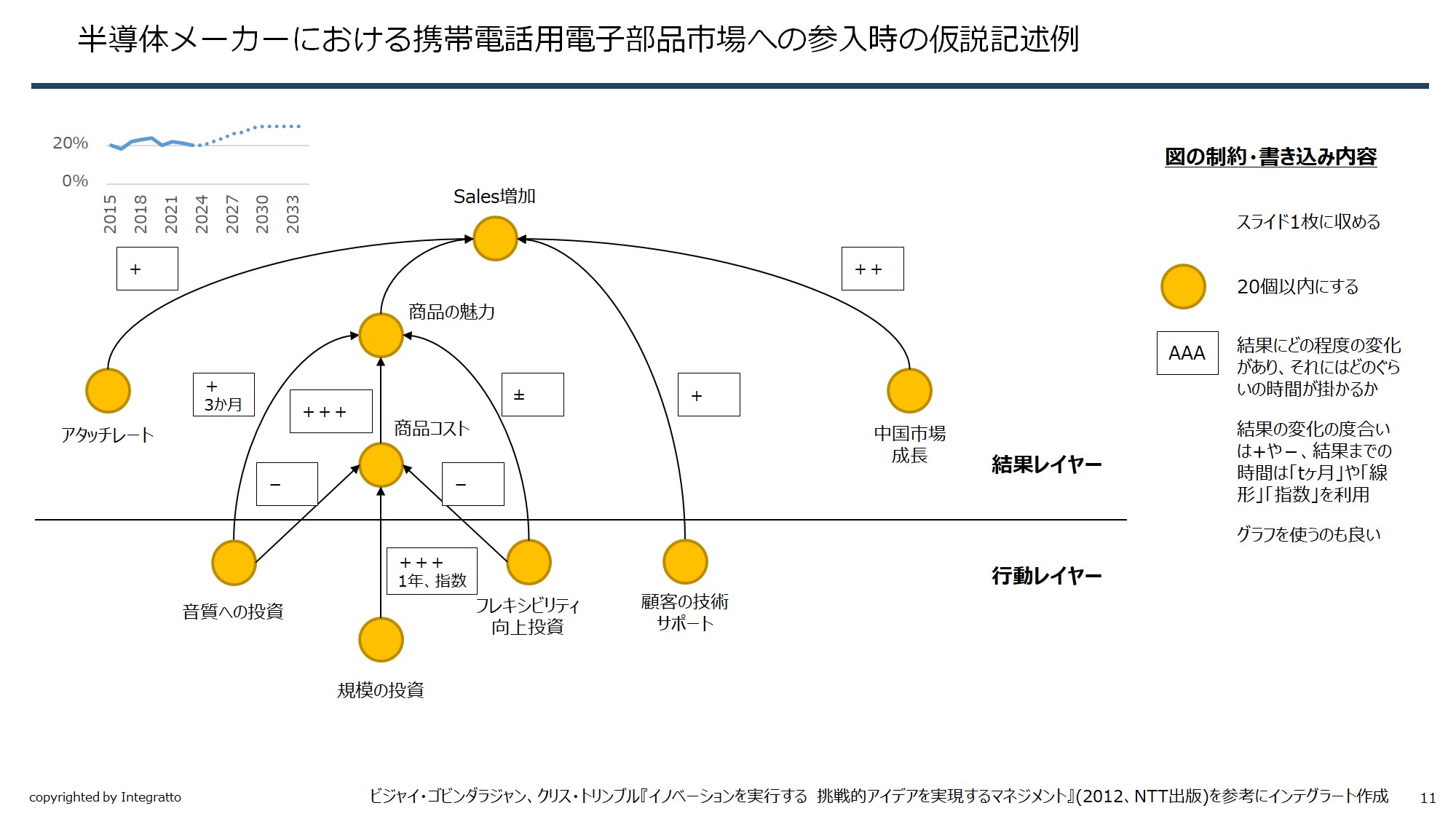

ここに、作業イメージを持ちやすくするため、完成イメージ(半導体メーカーにおける携帯電話用電子部品市場への参入時)を再掲しておきます。

3.2.因果関係マップの3つの効果

因果関係マップには、議論を明確な仮説に基づいて進めるという重要な役割があります。以下の3つの効果があります。

1. 短期志向の回避

議論はしばしば、実績データや急を要する顧客問題など、短期の視点に引っ張られます。因果関係マップを使うことで、議論を戦略的で長期的な視点に引き上げ、短期の事象を全体の文脈で捉えることができます。

2. 複雑な状況の整理

因果関係マップがあると、議論中に出た新たなアイデアを整理し、統合していくことができます。たとえば、「(土台となる因果関係マップを見ながら)そのアイデアはこれをどう変更するものか?」といった具体的な問いかけが可能になります。

3. 既存枠組みからの脱却

人は無意識に既存の枠組み(過去の経験から来るバイアス)に捉われる傾向にあります。因果関係マップを前に話せば、この傾向を抑えられます。

3.3.因果関係マップの作成工程

では、具体的な作成工程を見ていきます。

1. 予算の分類

事業に支出されている/されるだろう予算を5つ程度のカテゴリーに分けます。

2. 結果の設定

カテゴリーごとに、行動の結果とその連鎖を明示します。最終的に目標に結びつくよう意識します。

3. 具体性の確保

なるべく具体的に記述します。また、計測(定量化)が難しいからといって、重要な事項を除外しないようにします。

4. 追加要素の特定

各結果に影響する他の要因を明確にします。たとえば、「広告費投入→(A)→試用社数増→(B)→販売数増」の連鎖において、Bの連鎖は「製品の質」という要素に依存します。試用した際に製品の質が高ければ販売数は増加しますが、「製品の質」が低ければ販売数は増加しません。

5. 因果関係の整理

各支出カテゴリーの因果関係を明確化した後、重複がないか確認します。単一の因果関係マップを作成し、これを基に対話を進めます。

6. 支出カテゴリー以外の要因の考慮

支出以外の重要な決定要素(価格や競争相手の行動など)も考慮し、それら行動が結果に与える影響を図式化します。

7. 因果関係マップの簡潔化

因果関係マップはPowerPointのスライド1枚に収め、結果の数を20以内に抑えます。複雑すぎると思ったら、投資カテゴリーを統合したり、因果関係を整理したりします。

8. 因果関係マップの更新

マップ(地図)は一度つくって終了ではなく、アップデートしていきます。重要なのは一度で完成する訳がないということを受け入れることです。

4.おわりに

4.1.まとめ:仮説の記述を楽しむ

本コラムでは、仮説の具体的な記述方法として、ゴビンダラジャン&トリンブル『イノベーションを実行する』に登場する「因果関係マップ」を紹介しました。仮説の記述は、将来の成功に必要な条件を誰しもがわかるようにし、共に走る仲間に共通言語として共有するための重要な仕事です。みんなの頭の中のイメージを取り出してきて、一枚の絵として完成させるような、本質的に難しい仕事ですが、同時にワクワクして楽しいものです。(注3)このコラムで少しでも仮説記述のハードルが下がっていれば幸いです。

4.2.アンケートへの協力依頼

冒頭でご紹介したように、仮説記述は実務的に発展途上(注4)の分野であり、誰もができるような型が無い状況です。そこで、インテグラートとしては、みなさんにご意見を伺いながら、仮説記述が実務的にスムーズに実践できるようにしていきたいと考えております。つきましては、以下のフォームよりアンケートにご協力いただけますと幸甚です。

(アンケートURL:https://jp.surveymonkey.com/r/KGK277Y )

(松下航)

5.脚注

(注1)より詳細に知りたい方は以下の書籍をご参照ください。

ビジャイ・ゴビンダラジャン、クリス・トリンブル『イノベーションを実行する 挑戦的アイデアを実現するマネジメント』(2012、NTT出版)

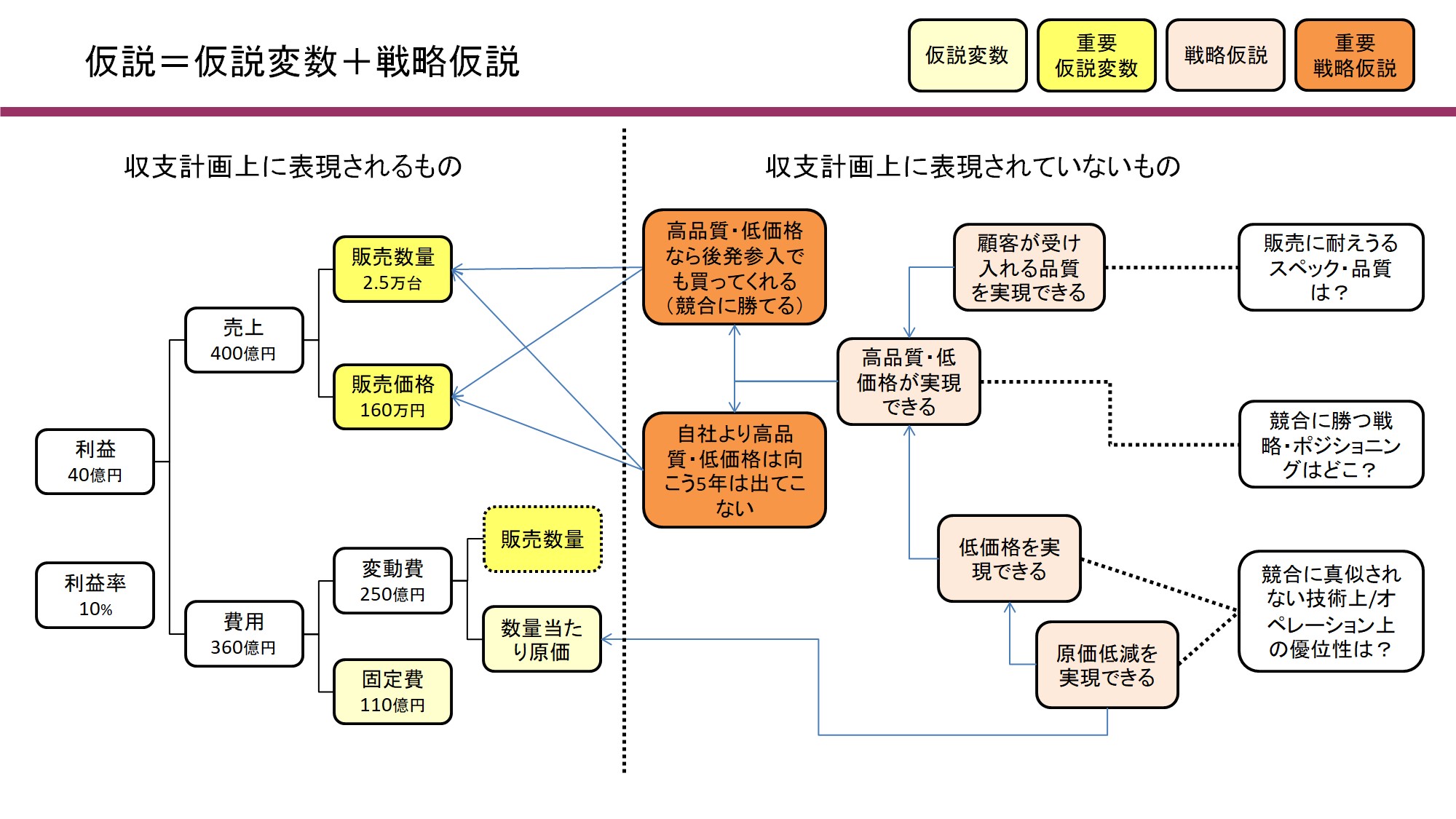

(注2)仮説は仮説変数と戦略仮説の2つに大別されます。本コラムでお話しているのは、戦略仮説寄りの話です。詳しくは過去コラム「事業が成功した姿を定義することの重要性」をご参照ください。

https://www.integratto.co.jp/column/184/

(注3)弊社名田のコラム「仮説は楽しい」も併せてお読みください。

https://www.integratto.co.jp/column/175/

(注4)たとえば、ロジックツリーで整理する、3Cでまとめる、バリューチェーンで考えてみる、などMECEに検討する方法は多数あります。学術研究における仮説記述を参考にする手もあるかと思いますが、事業においては学術研究(特に実証分析)における厳密性が求められる訳でもありません。いざ他の人へ説明する際に、実用に耐えうるように記述するとなるとみんな戸惑う、という意味で発展途上です。